Bilder und Text zu den Orten

Neubrandenburg

gegründet 1248

Die Kreisstadt Neubrandenburg liegt auf halbem Wege zwischen Berlin und Rostock am Nordufer des rund 10 Kilometer langen Tollensensees.Besonders sehenswert sind die sehr gut erhaltenen mittelalterlichen Tore. Sie haben Neunbrandenburg, das heute ca. 63000 Einwohner zählt, die Zusatzbezeichnung "Vier-Tore-Stadt" gegeben.

Man findet auch sehenswerte Reste der Stadtmauer, in die mehr als 20 restaurierte Wiekhäuser integriert sind. Früher waren sie Teil der Stadtbefestigung. Heute laden da Gaststätten zur Einkehr ein, Künstler haben dort Werkstätten, es gibt kleine Geschäfte und auch öffentliche Einrichtungen. Eines kann sogar als Ferienhaus gemietet werden.

Zootzen

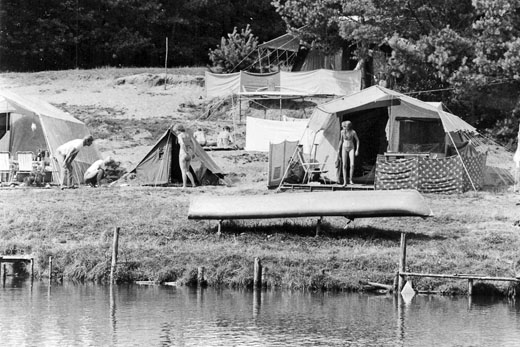

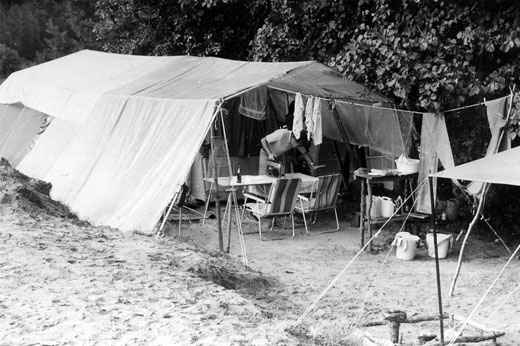

Zootzen ist ein kleines Dorfes etwa fünf Kilometer östlich von Fürstenberg/Havel. Unweit des Ortes befindet sich ein kleiner Zeltplatz. Zu der Zeit, über die ich in meinem Buch berichte, war es ein Platz ohne jeden Komfort, der meines Wissens nicht einmal im Zeltplatzführer verzeichnet war. Aber er ist idyllisch an der Havel gelegen und war damals eher ein Geheimtipp. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt.Hier einige Fotos:

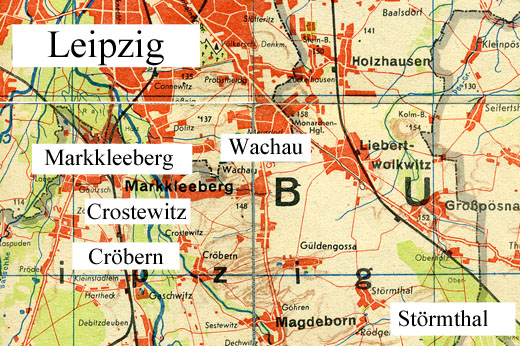

Leipzig

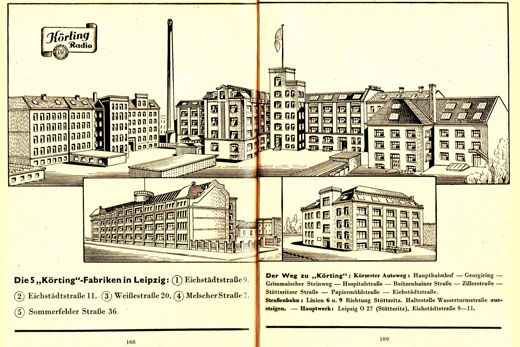

Hier beschränke ich mich auf das Kombinat VEB RFT Nachrichtenelektronik Leipzig, wo ich von 1961-1963 eine Lehre als Fernmeldemechaniker absolviert und von 1969 bis zum Ende zunächst als Konstrukteur und dann als Software-Entwickler gearbeitet habe.Wesentliche Betriebsteile des Fernmelderwerkes (FML) waren im Südosten Leipzigs im Stadtteil Stötteritz angesiedelt. Das FML war der Vorläufer des Kombinates. Es führte die Tradition von Leipziger Betrieben fort, die Radios und Funktechnik schon lange vor dem Krieg gefertigt hatten.

Das waren die Unternehmen

- Opta AG Leipzig, Dr.Theodor Horn (gegründet 1885),

- Oswald Ritter AG (gegründet 1925), mit Verbindung zur Körting & Mathiesen AG (Körting Radio),

- die Telegraphengesellschaft Stöcker & Co.

Die Tachometerfabrik Dr. Theodor Horn entwickelte sich zum Meßgerätewerk und kurze Zeit später zum Gerätewerk Leipzig.

Die Oswald Ritter AG wurde 1948 VEB Funkwerk Leipzig.

Der Betriebsteil von Stöcker & Co. kam zum VEB Funkmechanik."

Anfang der 50er Jahre erteilte die VVB an folgende Betriebe Aufträge zur Entwicklung von Nachrichtechnik:

| Fernmeldewerk Nordhausen: | Telefonapparate |

| Fernmeldewerk Arnstadt: | Vermittlungstechnik |

| Fernmelderk Leipzig: | Übertragungstechnik |

| Fernmelderk Bautzen: | Übertragungstechnik |

| Funkwerk Berlin: | Funktechnik |

| Gerätewerk Leipzig: | Signal- und Sicherungstechnik |

Entwickelt und produziert wurden hauptsächlich:

- Trägerfrequenz-Fernsprecheinrichtungen

- Telegrafie-Einrichtungen

- Vermittlungstechnik

- Brandwarntechnik

- Konsumgüter

Ein großer Teil davon wurde exportiert. 1989 verteilte sich der Export wie folgt:

- Export in die Sowjetunion: ca. 80 Mio. Mark

- iExport in andere sozial. Länder: ca. 40 Mio. Mark

- Export ins NSW (nicht sozial. Wirtschaftsbereich): ca. 4 Mio. Mark

"Geschichte des VEB RFT Nachrichtenelektronik Leipzig ’Albert Norden’, Betrieb im VEB Kombinat Nachrichtenelektronik, Beiträge zur Betriebsgeschichte"

Klaus-Dieter Schmidt: "Das Fernmeldewerk Leipzig - ein Stück Leipziger Industriegeschichte von 1885 bis 1993"", Engelsdorfer Verlag Leipzig, 2013

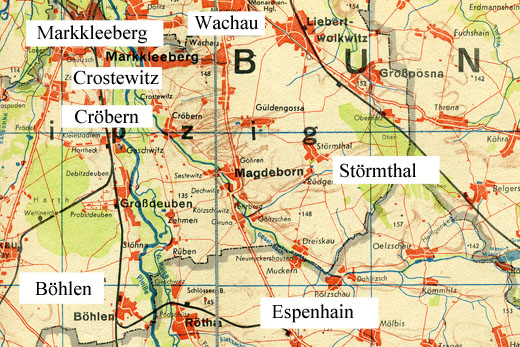

Cröbern (1225 -1972)

Cröbern ist einer der mehr als 30 "verlorenen Orte" im Südraum von Leipzig, die einem Braunkohlentagebau zum Opfer gefallen sind. Hier verlebte ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend, bis auch wir 1969 dem Bagger weichen mussten.Dort gibt es die Endstelle einer Straßenbahn, mit der man nach Leipzig fahren kann. Im Westen des ehemaligen Cröbern liegt der Ort Gaschwitz mit einem Bahnhof für Fernzüge und die S-Bahn. Bis dahin mussten allerdings die Cröberner laufen, um zu ihren Arbeitsstellen in Leipzig zu gelangen, oder etwa in Böhlen und Espenhain im Tagebau, Schwelereien, Brikettfabriken, Kraftwerken - Industrie, die letzten Endes auch Cröbern verschlang.

Die Nähe zu Leipzig und wohl auch der Charme des idyllisch in einer Auenlandschaft gelegen Ortes hatten dazu geführt, dass sich ab Beginn des 20. Jahrhunderts auch besser gestellte Bürger in Cröbern angesiedelt hatten.

So konnte sich einst der Besucher nicht nur am Anblick des alten Dorfes mit der weithin sichtbaren Kirche St. Peter und Paul erfreuen. Er konnte auch auch Ortsteile mit schmucken Häusern aus den zwanziger und dreißiger Jahren und selbst stattliche Villen bestaunen.

Ferner hatte das Dorf eine schmucke Zehnklassen-Schule, es gab einen Sportplatz, ein Kulturheim mit Gaststätte und einer Turnhalle, die auch als Mehrzweckhalle genutzt wurde, so für Tanz-, Theater- und Kinoveranstaltungen. Man kann mit fug und recht sagen, dass es ein stattliches Dorf war.

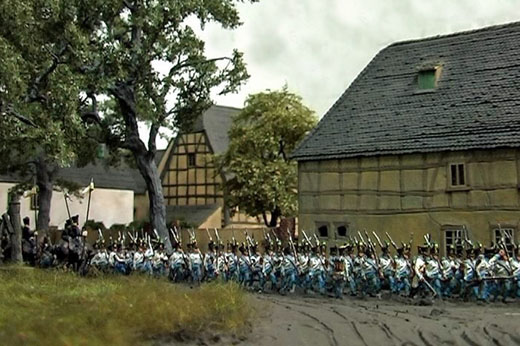

Cröbern mit seinem Ortsteil Crostewitz war auch aus historischer Sicht von Bedeutung. Als vom 16. bis 18. Oktober die Völkerschlacht bei Leipzig tobte, in der vor allem die Alliierten Preußen, Österreich und Russland gegen Napoleon kämpften, war auch Cröbern davon betroffen. Am Nachmittag des 16. Oktober stand es gar nicht gut für die Alliierten. Die Franzosen hatten in der Schlacht bei Wachau, nur etwa drei Kilometer nordöstlich von Cröbern, die Oberhand gewonnen. Napoleon ließ schon die Siegesglocken läuten, da gelang es im letzten Moment, österreichische Reserven durch Cröbern und Crostewitz in Eilmärschen unter ständigem Artillerie-Beschuss heranzuführen, in die Schlacht zu werfen und Napoleons Truppen zurückzuschlagen.

Napoleons Schwager Joachim Murat, König von Neapel, soll vor der Schlacht auch im Crostewitzer Rittergut einige Tage Quartier genommen haben. Unterm DDR-Regime war das Herrenhaus des Gutes als Symbol der früheren Herrscher abgerissen worden. In den Resten des Gutes war eine Maschinen-Traktoren-Station eingerichtet worden.

In jedem Jahr wird im Raum Leipzig vom 16. bis 18. Oktober der Schlacht, mit der Napoleons Niedergang begann, gedacht. Dazu kommen Traditionsvereine selbst aus dem Ausland, deren Mitglieder in den damaligen Uniformen militärisches Treiben und Kämpfe nachstellen. Für die Zuschauer heute ist das in erster Linie ein Spektakel mit viel Pulverdampf. Doch wie die Menschen damals gelitten haben, mag man sich gar nicht vorstellen. Im Völkerschlachtdenkmal selbst findet bewegendes Gedenken mit Kranzniederlegungen statt.

Hier zwei Details des fabelhaften Dioramas:

Aber Jahre später bekam die Braunkohle noch mehr Bedeutung, denn die Hoffnungen der DDR-Regierung, Erdöl und Erdgas auf Dauer zu günstigen Konditionen von der Sowjetunion beziehen zu können, erwiesen sich als trügerisch. Soweit ging die (Ost-)Deutsch-Sowjetische Freundschaft nun doch nicht! Denn auch die Bundesrepublik bezog schon damals Öl und Gas von der Sowjetunion. Sie bezahlte aber in harter Währung!

So kam das Quietschen von Baggern und das Grollen von Sprengungen immer näher. Doch hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass der Tagebau vor Cröbern stoppen würde.

Als indes Pläne der DDR-Behörden bekannt wurden, wonach auch Markkleeberg und sogar die Leipziger Stadtteile Dölitz und Connewitz weggebaggert werden sollten, war alle Hoffnung dahin. Die Schicksale der Menschen, die vielen erst in den 1930er Jahren gebauten Häuser, die historische Bedeutung des Dorfes - alles spielte keine Rolle. Unser Cröbern würde von der Landkarte verschwinden wie so mancher andere Ort zuvor.

Wir wohnten südlich des Dorfkerns und mussten schon im März 1969 unser Haus verlassen. Der letzte Gottesdienst in der Kirche fand am 31. Dezember 1971 statt. Am 16. Juni 1972 wurde sie gesprengt. Im selben Jahr wurde die Räumung von Cröbern mit seinem Ortsteil Crostewitz abgeschlossen.

Schließlich wurde auch der Mutterboden abgetragen. Nun konnte nichts mehr Bagger und Förderbrücke aufhalten.

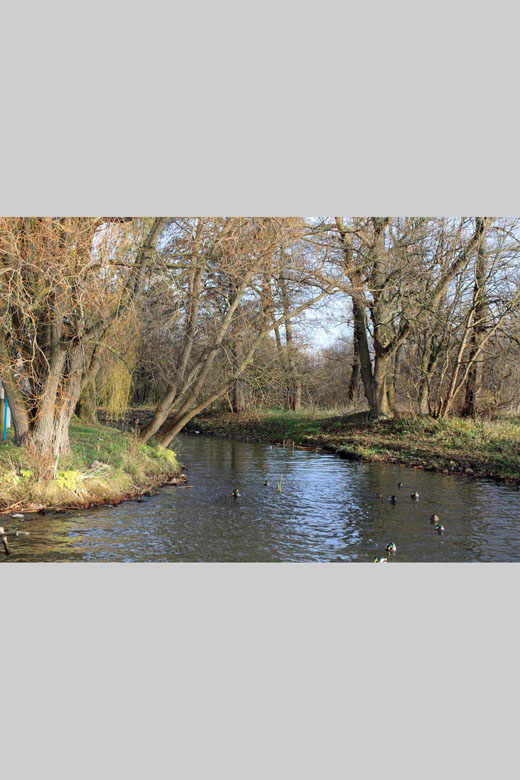

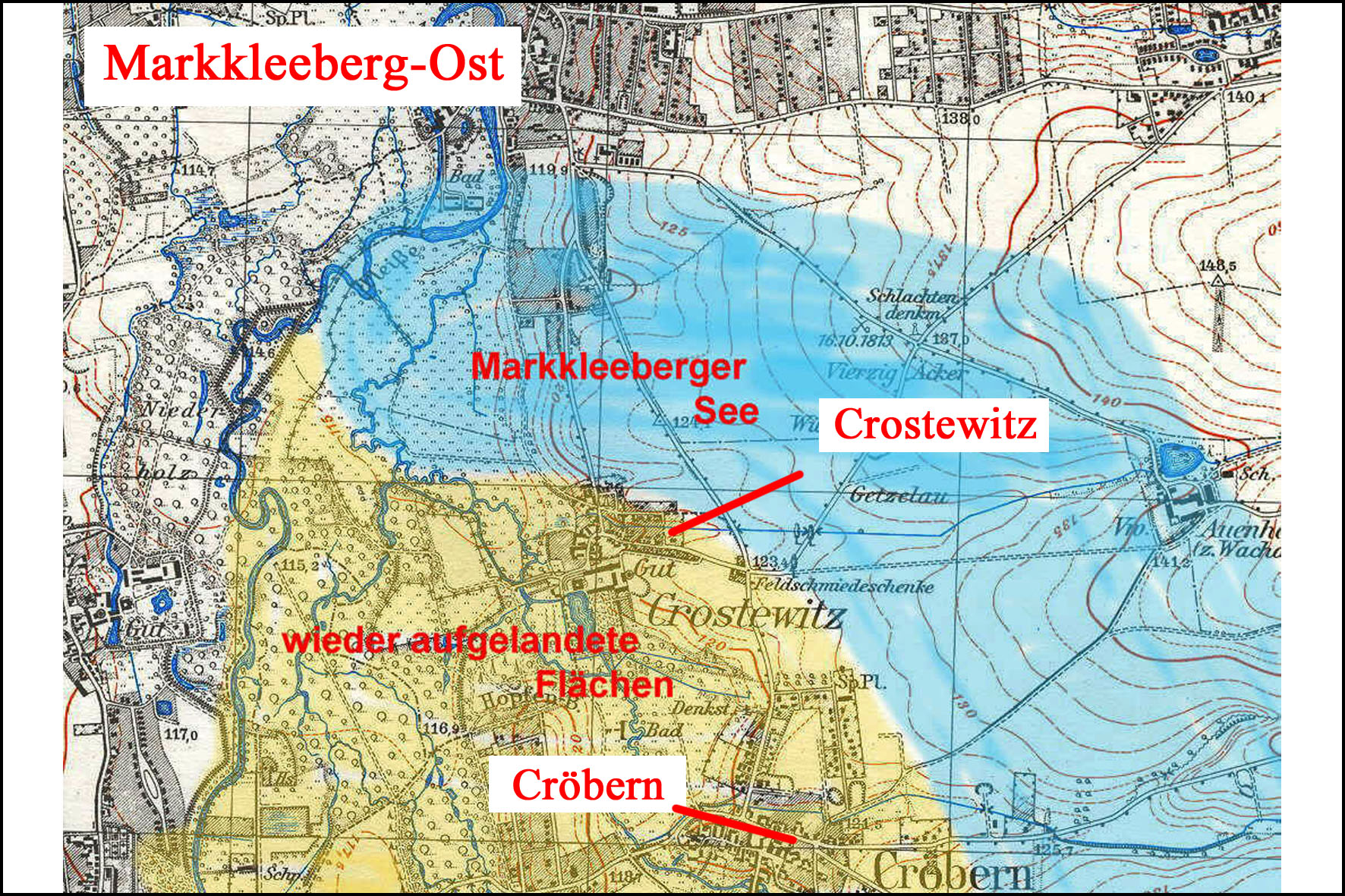

Die Region heute

Bis unmittelbar an den Stadtrand von Markkleeberg-Ost erstreckt sich heute der Markkleeberger See. Er bedeckt auch einen Teil der ehemaligen Cröberner und Crostewitzer Fluren. Der überwiegende Teil ist jedoch mit Abraum verfüllt und längst von schnell wachsendem Bäumen und Buschwerk erobert worden. Dort findet man auch einen Gedenkstein für Cröbern und Crostewitz und den Apelstein, der früher in Cröbern stand.

Die Karte zeigt den nördlichen Teil des Sees und der wieder aufgelandeten - also der wieder zugeschütteten - Fläche. Beides zusammen veranschaulicht etwas die Größe des einstigen Tagebaues.

Im Süden ist der See durch einen Kanal mit dem noch größeren Störmthaler See verbunden. Beide Seen sind Teil des Leipziger Neuseenlandes, einer neu entstandenen Landschaft, zu der noch etliche weitere Seen gehören.

Leipziger Stadtarchiv: Georg Müller (IP331/1-3, IP334)

"Markkleeberger Stadtnachrichten" 6/1998, 7/1998, 9/1998, 10/1998 "Die Energiepolitik der DDR", Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung, Verlag Neue Gesellschaft GmbH Bonn

Gornsdorf

In Gornsdorf befand sich mit dem VEB Kontaktbauelemente und Spezialmaschinenbau Gornsdorf (KSG) der erste Leiterplatten-Hersteller in der DDR. Hier wurden vor allem Multilayer hergestellt. Der Betrieb wurde nach der Wiedervereinigung reprivatisiert. Er firmiert heute unter der Bezeichnung KSG GmbH und war 2018 der zweitgrößte Leiterplattenhersteller in Europa (Wikipedia).In der Theodor-Fontane-Stadt Neuruppin befand sich der zweite Leiterplatten-Hersteller der DDR, der VEB Elektrophysikalische Werkstätten Neuruppin (EPW). Hier wurden Einebenen- und durchkontaktierte Zweiebenen-Leiterplatten hergestellt.

Spindlermühle

Spindlermühle ist ein Wintersport-Ort im Riesengebirge. Hier kann man sowohl Abfahren als auch ausgedehnte Skitouren unternehmen. Zu DDR-Zeiten war es ein Glücksfall, hier im Winter ein Quartier zu finden. Ich war durch Freunde in den Genuss gekommen, und einmal "im Geschäft", musste man das Quartier jedes Jahr erneut buchen, sonst nutzten andere flugs die Chance. Wir hatten ein Zimmer in einem Bauernhaus, das außerhalb vom Ortskern von Spindlermühle hoch oben an einem Skihang mit Lift lag.Über die Jahre war eine fast freundschaftliche Beziehung zu den Vermietern entstanden. Wir brachten - wenn möglich - von zu Hause mit, was im Riesengebirge rar war, und unsere Vermieter bemühten sich, für uns ordentliche Skibindungen zu kaufen. Ich erinnere mich da an eine begehrte tschechische Lizenzfertigung einer "Marker Rotamat"-Bindung, die es aber auch hier nicht immer zu kaufen gab, im Winter schon gar nicht.

Tschechische Freunde eines meiner Kumpels haben einmal für mich ein Paar Compact-Ski in Prag gekauft. Die waren damals sehr in Mode, in der DDR gab es sie aber nicht. Am Ende des Urlaubs ließ ich die Skier besser bei meinen Vermietern zurück, sonst hätte es an der Grenze Ärger gegeben. Das Geld für solche Käufe mussten wir durch die Grenzkontrollen schmuggeln. Wir durften ja nur dreißig Mark pro Tag umtauschen. Die reichten gerade mal für Übernachtung und Verpflegung.

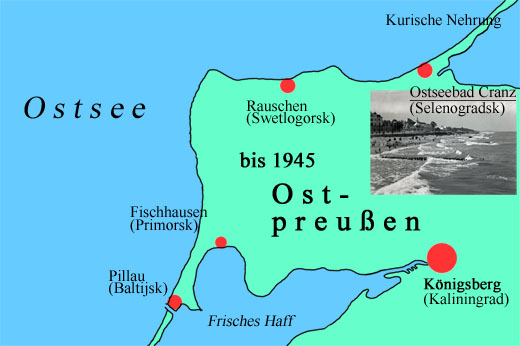

Cranz

Das Ostseebad Cranz, heute Selenogradsk, liegt am Fuß der Kurischen Nehrung, des schmalen Streifen Landes, der sich zwischen Ostsee und Kurischem Haff nach Nordosten erstreckt bis nach Litauen.Wolhynien

Wolhynien ist eine Region im Nordwesten der Ukraine mit Ausläufern nach Polen und nach Weißrussland. Wegen seiner Lage im Grenzgebiet zwischen der Ukraine, Polen und Weißrussland und der 1772, 1793 und 1795 erfolgten Teilungen Polens hat es eine bewegte Geschichte:

| 1078 | als Bistum gegründet |

| 1320 | Zugehörigkeit zur Union Polens mit Litauen |

| 1569 | als litauische Wojewodschaft an Polen angegliedert |

| 1793 | der Ostteil von Wolhynien kommt zu Rußand |

| 1795 | ganz Wolhynien gehört zu Rußand |

| 1921 | der Westteil kommt wieder zu Polen |

| 1945 | ganz Wolhynien wird von der Sowjetunion einkassiert |

Als sie aber vor Ort waren, unter großen Entbehrungen Land urbach gemacht und sesshaft geworden waren, blieb von den Versprechen nicht viel übrig. Meine Großmutter väterlicherseits hattet berichtet, dass der Opa die russische Staatsbürgerschaft annehmen musste, um das Land erwerben zu können. Prompt musste er im 1. Weltkrieg in der zaristische Armee kämpfen.

Nachdem 1915 die Gegend um Lutzk, wo die Familie lebte, Kampfgebiet geworden war, musste die Oma mit den Kindern fliehen, konnte aber selbst entscheiden, wohin. Ihr Vater dagegen war "Reichsdeutscher" geblieben und wurde bis weit hinter den Ural deportiert.

Nach Kriegsende sind manche der Wolhyniendeutschen zurück nach Deutschland gegangen, andere sind ausgewandert, nach Nordamerika, Kanada und sogar bis nach Südamerika. Auch wir hatten dadurch entfernte Verwandte in den USA, Kanada und Brasilien.

Etliche wollten jedoch ihre Heimat in Wolhynien nicht aufgeben und sind zurückgekehrt zu ihrem Wohnort. Sie sollten aber ihres Lebens nicht mehr froh werden. Jetzt unter Stalin waren sie neuen, schlimmeren Repressalien ausgesetzt. Auch die deutschen Bauern mussten in Kolchosen eintreten. Durch die Kollektivierung der Landwirtschaft kam es zu einer Hungersnot. Zu Zeiten der Stalinistischen Säuberungen wurden auch viele Deutsche in Wohlhynien verhaftet und umgebracht.

Ein sehr bewegende, hochinteressante Familiengeschicht Wolhyniendeutscher und ihre Flucht in den 1930er Jahren kann man hier nachlesen: Escape from the "Red Paradise"

Mit Beginn des 2. Weltkrieges wurden die Wolhyniendeutschen aus Grenznähe tiefer ins Land umgesiedelt. Als die Wehrmacht die Ukraine besetzte, entspannte sich die Lage für die Verbliebenen. Aber mit dem Rückzug der Wehrmacht 1943 flohen mehr als 300 000 Deutsche aus der Ukraine. Sie wurden nach Polen in das Gebiet um Posen evakuiert.

Wer darüber hinaus interessiert ist, findet im Internet viele Quellen zu Wolhyniendeutschen, so auch bei der Kurze Geschichte der Wolhyniendeutschen, Teil 1, die mir u.a. als Quelle für diesen kurzen Bericht diente.

Es gibt auch ein Wolhynier Umsiedler Museum in Linstow / Meckl. Und im Kaiserjägermuseum in Innsbruck findet man ebenfalls viele Informationen und Ausstellungsstücke zu der Region Wolhynien im 1. Weltkrieg.

Hier noch einige andere interessante Links. Manche offerieren Links auf weitere Quellen - eine Fundgrube, auch für Familienforscher.

Wikipedia: Wolhynien

Volhynia (Englisch)

Kurze Geschichte der Wolhyniendeutschen, Teil 3

A visit to the Zhitomir area, 1995

Wikipedia: Geschichte_Polens